デザイン思考とは

デザイン思考とは、デザイナーがデザインを考案する際に用いるプロセスをビジネス上の多種多様な課題解決のために活用する考え方のことを指します。その歴史は、20世紀半ばに「学問としてのデザイン」の確立に貢献したイギリスでの研究者であるレナード ブルース アーチャーの研究や、さらには20世紀初頭にドイツで設立された総合的な教育機関「バウハウス」に遡ることができると言われています。近年では、アメリカのデザインファームであるIDEO社がその問題解決ノウハウについて情報発信をすることで、世界的に認知され、重視されることになった問題解決の手法です。 なお、IDEOのCEOであるティムブラウンはデザイン思考を以下のように定義しています。

デザイナーの感性と手法を用いて、ユーザーのニーズと技術的な実現性、ビジネスとしての持続性を確保するための戦略を整合させていく事で、顧客価値をマーケット機会に変容させていく手法(discipline)

2005年にはスタンフォード大学にd.schoolが創設されたことを契機に、21世紀に必要なイノベーションを起こすために有用であるとビジネス領域でも一気に注目を集めています。

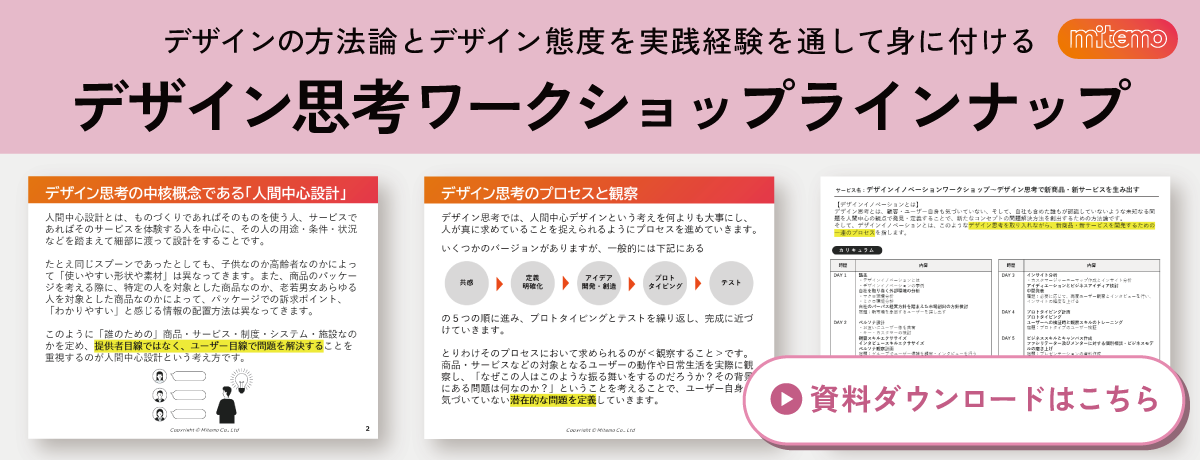

デザイン思考の中核概念である「人間中心設計」

人間中心設計とは、ものづくりであればそのものを使う人、サービスであればそのサービスを体験する人を中心に、その人の用途・条件・状況などを踏まえて細部に渡って設計をすることです。たとえ同じスプーンであったとしても、5歳の子供なのか、高校生なのか、高齢者なのかによって「使いやすい形状や素材」は異なってきます。あるいは、商品のパッケージを考える際に、特定の人(例えば仕事で忙しい20代のビジネスパーソン)を対象とした商品なのか、老若男女あらゆる人を対象とした商品なのかによって、パッケージでの訴求ポイント、「わかりやすい」と感じる情報の配置方法は異なってきます。このように、「誰のための」商品・サービス・制度・システム・施設なのか?を定め、提供者目線ではなく、ユーザー目線で問題を解決することを重視するのが人間中心設計という考え方です。

デザイン思考のプロセスと観察

デザイン思考では、上述した人間中心設計という考えを何よりも大事にし、人が真に求めていることを捉えられるようにプロセスを進めていきます。

そのプロセスについてはバリエーションがありますが、一般的には上記にある①共感、②問題の定義、明確化、③アイデア開発・創造、④プロトタイピング、⑤テストの5つの順に進み、④のプロトタイピングと⑤のテストを繰り返し、完成に近づけていきます。とりわけそのプロセスにおいて求められるのが<観察すること>です。

商品・サービスなどの対象となるユーザーの動作や日常生活を実際に観察し、「なぜこの人はこのような振る舞いをするのだろうか?その背景にある問題は何なのか?」ということを考えることで、ユーザー自身も気づいていない潜在的な問題を定義していきます。

なぜ、観察することが重要かというと、ユーザーは自分で自分の課題を認識できていないことが大半であるから、です。自分で自分の問題を認識できていないからこそ「あなたは今、何に困っていますか?」と問われても、本来解決すべき問題を炙り出すことはできません。本人も気づいていない、そして競合他社も未だ気づいていない潜在的な問題を、観察を通して定義し、その問題を解決する商品・サービスを創造するからこそ、「他にはない唯一無二の商品・サービス」つまり競争力が高く、付加価値の高い商品・サービスを生み出すことができます。

デザイン思考を身につけるためのワークショップ

“デザインの方法論”と”デザイン態度”を実践的な反復を通して身につける

デザイン思考とは、問題解決の方法論であり、ある程度プロセスが確立している手法ではありますが、その手順を踏めば誰もが成果を生み出せるわけではありません。なぜならば、上述した人間中心設計や観察、あるいは、その観察によって得られた問題に関する仮説を素早く検証することを自然と行えるようになるためには、その手法を十分に活用できるようになるための訓練が必要です。またデザイン思考のプロセス全体を通して成果を生み出すためには「机上での議論よりも現地・現場に訪れる」「仮説を立てたら、まずは形にしてみて検証してみる」「答えはユーザーの中にあり、組織の上層部に求めない」などというデザイン態度が備わっている必要があります。 これらデザイン手法とデザイン態度は、座学やディスカッション中心の研修を受けるだけでは養われません。デザイン思考を身につけるためには、実践的な活動に繰り返し取り組み、経験を通して獲得していくことが求められます。

デザイン思考を導入する目的別 ワークショップラインナップ

1.デザイン思考のエッセンスを学ぶ

デザイン思考とは何か?その中核となる人間中心設計や観察、仮説検証のプロセスなどのエッセンスを体験することで学習できるワークショップのカリキュラムです。

2.デザイン思考をベースに、新商品・新サービスを考えられる力を身につける

自社のパーパスを踏まえて創出したい市場を見定めた上で、デザイン思考をもとに新市場創出、新商品・新サービス創出に挑戦するワークショップです。デザイン思考の学習から、実事業の創造・イノベーション創出を推進できる人材を育成するためのカリキュラムです。

3.デザイン思考で新商品・新サービスを創出し、顧客にその価値を届ける一連のプロセスを推進できる力を身につける

数々のデザインプロデュース支援実績で培ったデザイン経営実践プロセスをワークショップ形式で学ぶカリキュラムです。

4.顧客体験価値を生み出すだけでなく、デジタル技術を活かしながら、競争力の高い新規事業を立ち上げる力を身につける

サービスデザインの概念を理解するだけでなく、考え方を取り入れ、自社の事業・プロダクトをDX化するためのデザイン態度やスキルを身につけるためには、実践・プロジェクトなど経験を通して学ぶ実践的なワークショップカリキュラムです。

5.デザインを組織的に取り入れ、イノベーションを生み出すことができる組織を作る

ワークショップで学びを深めるだけでなく、事業開発支援経験豊富なディレクター、デザインファシリテーター、デザイナーが伴走支援をしながら、新規事業開発プロジェクトや新規事業が連続的に生まれる組織づくりをご支援するデザインコンサルティングサービスです。