ミテモの地域共創チームが、これまで数多くの地域で行政、民間企業、市民団体などの皆様と地域に好ましい経済・社会の循環を生み出すための事業を展開してきた実践知を紐解き共有するノウハウコラム。

今回は「地域内にノウハウや資産が蓄積する意味のある支援事業はどのように設計出来るか」を問いとして設定し、実践知をご紹介しています。

ハコからモノ・コトへ

2014年にまち・ひと・しごと創生法が施行され、地域内外の事業者を巻き込みながら、地方創生がはじまりました。地方は、若年層や働き盛り世代の人口の流出と、それに伴う税収減少に歯止めをかけ、地域経済の立て直しを目指します。

当初、拠点整備の交付金が出ていたこともあり、働き口の創出を目論んだ、いわゆる「ハコ」を作る事業が相当数行われました。ところが、具体的な維持・運営、中長期的な収益の見込みの計画がずさんであったり、そもそも未確定であった為、働き口の創出と地域住民に利用されることを念頭におかれていたはずの施設は、初年度こそ、ある一定の利用者が集まるものの、二年目以降は、利用者数が瞬く間に減少し、維持管理費が嵩むことで、結果的には自治体の、つまり市民の負債となってしまうケースが見受けられました。そもそも、「ハコ」を前提とした事業モデルは、人流の好循環が念頭に置かれている為、もとより人口が少ないうえに、減少傾向にある地方にあっては、循環システムを機能させるための、他の要素が極めて重要になります。そうした設計がされていない取り組みの収益が、先細っていくのは想像にかたくありません。

コンサルティングと蓄積しない資産

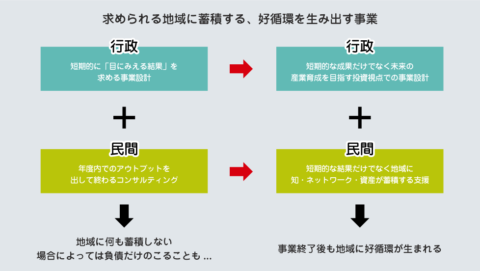

このような状況は、なにも行政や単年度評価を目指す政策の仕組みばかりに、その問題の所在があるわけではありません。それは、「ハコ」に投資するにせよ、「モノ・コト」に投資するにせよ、行政が投資や経営に関するノウハウや知見をもっていない為、多くの場合、ノウハウや知見をもったコンサルティング会社に協力を求めるかたちにあり、このコンサルティングの良し悪しに依拠する部分も多分にあるからです。もちろん中には優れた洞察と事業設計によって成果を生み出すコンサルティング事例も少なくありませんが、コンサルティングとは名ばかりの、形骸的なものが横行しているのも、また事実。彼らは国やメディアが推奨する成功事例を、諸所の特殊な地域が有する様々な変数を無視して、短絡的に一般化した成功の形式を型として、当てはめます。本来、異なった風土と文化をもつ特殊で魅力的な地方は、だから、プロモーションという段になって、似たり寄ったりの一般化された「地方」のイメージに収まり、不良債権に成り下がる「ハコ」や、浅漬け程度に気のきいた、小洒落たデザインがあしらわれた地酒や特産品が至る所で出来上がってしまいます。けれど、それは決して、接頭辞、共に(con) を伴って、人(ant)が集まり(sult)続ける(ing)契機をつくる、もしくは、共に協議し続けるコンサルティングではありません。

確かに、「ハコ」にしろ、「モノ」や「コト」にしろ、目に見えてわかりやすく、結果を示しやすいのは事実であり、単年度、もしくは極めて短い期間で結果を求められる行政にとっては、都合のよい形なのかもしれません。それはもちろん、国からの交付金自体が1年や3年で終わってしまう現状にあっては、致し方もなく、10年単位での計画を立てにくい。外部のコンサルタント会社としても、もとより、有期の計画を依頼されているのだから、それ以上関わる道理もなく、契約の満了と共に引き上げていく。事業の種類がハードから、ソフトへと移行したものの、結局は投資の構造は変わっておらず、一時的に関係事業者を潤して終わってしまうのです。こうして、地域を活性化させるために投じられた交付金が、外部のコンサルタント会社と一部の事業者を一時的に潤して、地方創生という狂騒曲は終奏します。しかし、それでは、地域にとって、資産と呼べるようなものは蓄積していきません。

そうこうしているうちに、外貨を稼いできて地域経済を活性化するための産業の基盤はどんどん、弱体化していくのです。今、求められているのは、そこの潮目をどう変えていくのかを考えていくこと。改めて、成功を何とするのかを、個々の地域で見定めていくことです。問題は外貨を中長期的に安定して獲得し、地域内部で循環させながら、未来に投資出来る産業を如何に作っていくかであり、次の産業を育てていくところに対して、しっかりと投資を行っていくことなのです。

ミテモの学びとデザイン。そしてデザイン・ファシリテーションへ

ミテモはこれまで、大小様々な企業に対し、学びとデザインという二つの柱を軸としながら、理念浸透、人材開発、新規事業開発・イノベーション促進や組織づくりまで、様々なサービスを、ワークショップや、コンサルティング、教材開発を通して提供してきました。そこから得た教示は、「学びとは必ずしも一方的に教授することではなく、相互的に行われる」ということです。それは、会社と社員、社員と会社の関係において、会社組織の在りたい姿から演繹的に社員の行動規範を導き、定められた目標値へと引き上げるといった事にとどまらず、社員が何を考え、どう在りたいのかを出発点として、帰納法的に会社の進むべき姿を、相互的な対話を通して行っていく事ではじめて得られる学びの形でした。会社と社員の思いをどう擦り合わせ、社会の中で、どうビジネスとして立ち上げていくか。それを、ワークショップという相互的な学びの中で、実践しながら考えてもらう。ミテモはそのプロセスを支援しながら会社のビジネスを育てていくファシリテーター(促進者)として共に考えています。

教材制作においても、単に定型的なHaw toに落とし込んだEラーニングを作るのではなく、どのように作れば、現場の人たちの課題解決につながるデザインになるのかを考えてきました。ミテモが考える「デザイン」とは、根底にある課題とは何か、対象となる人たちは何を必要としているのかまでを考え、かたちとして示すこと。色や形はあくまで、目的に即して考えられる手段でしかありません。デザインの語源がラテン語のDesignareであり、「計画する、示す」を意味していたことを思えば、それは対象者の課題を見出し、解決策を計画すること。そして、人と共有するために示すものであると言えます。価値や内容を伝えるために考えられる色や形と、課題を解決するために考えられる計画は同じデザインなのです。ミテモの学び、デザインは対象となる会社と社員に向かって考えられ、常に人を中心として設計されているのです。

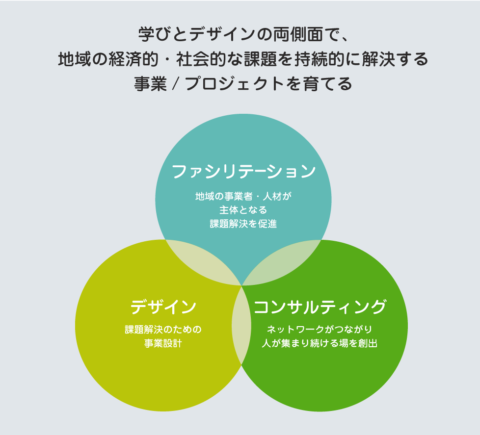

ミテモは教育とデザイン会社としてのバックグラウンドを生かし、地域共創の事業を支援しています。本事業ではデザインによって、地域と事業者の課題を見出し、課題解決のための計画を立案する。それらをファシリテーターとして、円滑に進むように触媒として作用し、それを実践する。そして、コンサルティングとして人が集まり続ける契機を共につくる。これまで、事業者と社員という人に向き合ってきたからこそ出来ることがあり、人のことを考えてきたからこそ、人によって構成される社会について、より良いアプローチが出来る。私たちが地域にとって最も大切であると考えるものは、「ハコ」でもなく、「モノ」や「コト」でもない。その地域に住み、地域を構成し、地域の環境を作る。そして、地域を良くしていこうと考える「ヒト」なのです。

デザイン・ファシリテーション × コンサルティング = 地域共創

ミテモの考える地域共創は、補助金を使って、わかりやすい目先の実績を追い求めるのではなく、地域の事業者がビジネスを自らで生み出していけるノウハウやスキルを身につけてもらうこと。人と人が相互作用を起こしながら各々が成長していける環境を作り、地域を変えていくための基礎体力を身につけてもらうことです。そのために、まずは、地域を本気で良くしたい、新たな事業を生み出していきたいと思っている、想いのある行政担当者や事業会社の地域活性担当者のみなさんと一緒に、課題を見出すことから始めます。そこでは、決して一般化出来ない特殊な地域の課題に対し、ミテモのデザインを用いて、課題解決のための計画を作ります。計画は、その地域と人のことを中心において考えられ、当事者達にとって意義のある、そして、同時にチャレンジングなものになります。

次にチャレンジしてもらうための場と機会を作ります。必要なのは、今後、地域の経済を支えていくキーマンになりうる、地域を変えていこうという意欲があり、課題を抱えている人。そういう人が、参加したい、チャレンジしたいと思えるような、集まる場と機会を作ります。そこでは、地域の内外にいる様々な業種の事業者や、先進的な取り組を行っている人が集まり、新しい事業を作るワークショップを行います。集まった事業者達と一緒に取り組むことで、知識を共有しながら、事業開発のプロセスを実践知として学んでもらう。自分が苦手なことも含めて、一人(一社)では出来なかったことを、集まった事業者達と出来るようになってもらう。そうした機会を作る事で、集まった事業者達は地域を超えて共に学び合い、協働していける関係を構築する。集まって単発的な取り組みを行なって終わりなのではなく、支援が終了した後も、新しく事業を始めようとする段階で、共に学んだ事業者が地域の内外にいる。些細な事でも相談出来る、力になってくれるネットワークが出来上がる。

重要なことは、課題解決を行う当事者は地域の事業者だということです。地域の事業者達が、自らで事業を成長させ、利益をあげられるようになってもらう。ミテモの仕事は、そのためのノウハウやスキルを身につけてもらうことであり、地域内外に事業者達の有用なネットワークを構築する契機を作ること。行政や事業者が、自らの力でサスティナブルな発展を続けていける。そういう状態が、地域にしっかりと資産が残るということであり、それが、ひいては地域の課題解決に繋がる。 ミテモはその地域が抱えている課題にしっかり寄り添って、解決出来るだけの知見を提供し、当事者の行政担当者や事業者が行う自己改革のために踏み出す一歩を、学びとデザインを駆使して、サポートする。それが、ミテモが考えるデザイン・ファシリテーションであり、コンサルティングを用いた地域共創のかたちなのです。

私たちの目指すゴールは、私たち、ミテモ自身が、その地域で不要になることなのだと考えています。