組織を変革するミドルの力を、最新知見と事例で探究する

企業の競争環境はかつてないほど速く変化しています。その中で重要なのは、環境を察知し、チャンスを掴み、組織を変革する「ダイナミックケイパビリティ」。そしてその中心にいるのが、現場と経営をつなぐミドルマネジメントです。

ここでは、研究室さながらに理論と実践を行き来しながら、ミドルが発揮すべき力を参加された研究員と共に探究する「実験の場」です。イノベーションを起こしやすい組織づくりのために必要な要素や育成プロセスを、最新の研究知見と事例を手がかりに調査・研究をしていきます。

このような方におすすめ

- R&D部門で人材育成を担当している方

- 大手企業で人事・HRBPを担う方

- 組織変革に挑むミドルマネジメント層の方

キーワード

#R&D

#新規事業開発

#ダイナミクスケイパビリティ

#イノベーション

#課題設定

#自走人材

#チャレンジ

#パフォーマンス向上

#デザイン態度

#未来洞察

プログラム(全7回)

第1回:ダイナミックケイパビリティ入門

| 目的 | DC/DMCの基本概念を理解し、なぜ今注目されるのかを共有する | 内容 | 自社で「変化対応の力」をどう実感しているかを整理する

|

|---|

第2回:ミドルマネジメントと組織変革

| 目的 | DCをミドルの役割と結びつけて考える | 内容 | 参加者の自社におけるミドルの役割と課題を共有する

|

|---|

第3回:実務におけるDCの使われ方

| 目的 | 理論が実務にどう転用されているかを理解する | 内容 | 自社の育成プログラムや人材開発とDCの接点を探る

|

|---|

第4回:分解のレンズとしてのSensing/Seizing/Transforming

| 目的 | SSTを分析のためのレンズとして理解する | 内容 | 自社事例をSSTでラベリングし、偏りや不足を確認する

|

|---|

第5回:知識創造・デザイン思考との接続

| 目的 | DCを日本発の知識創造理論やデザイン態度とつなげる | 内容 | 自社で「場づくり」や「態度形成」に関する工夫を共有する

|

|---|

第6回:ケーススタディと実践共有

| 目的 | 具体的事例から学び、自社に応用するヒントを得る | 内容 | 自社の取り組みをケース化し、相互フィードバックする

|

|---|

第7回:ミドルのダイナミックケイパビリティ行動モデル共創

| 目的 | 研究会の知見を統合し、実務で使えるモデルをつくる | 内容 | 研究用データと同時に、実務で使える「行動モデル/チェックリスト」が完成させる

|

|---|

※内容は参加の皆様の進捗や興味の状況によって、変更することがございます。

ミドルマネジメントが企業の未来を切り拓く ― ダイナミックケイパビリティ研究会

ここでは、大手・中堅企業の人事やR&D部門の人材開発担当者を対象に、ミドルマネジメントがいかに動的能力を発揮し、組織変革をリードするかに焦点を当てます。

Teeceの理論や最新の学術論文、野中郁次郎先生の「ミドル・アップ・ダウン理論」を手がかりに、参加者が研究員として、自社の課題を持ち寄り、議論と学びを深めていきます。

研究知見の吸収にとどまらず、実際の現場課題に応用できる行動モデルを共に描き出すことを目的としています。

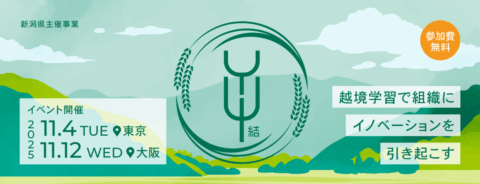

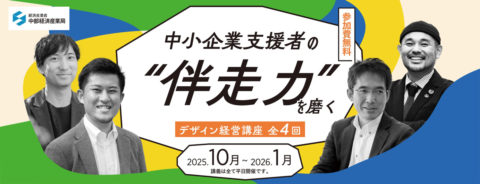

| 日程 | ①10月15日(水) ②10月29日(水) ③11月12日(水) ④11月26日(水) ⑤12月10日(水)※対面 ⑥1月7日(水) ⑦1月21日(水) |

時間 | 15:30-17:00(15:25開場) |

|---|---|

| 開催形式 | オンライン(Zoom)・第5回のみ都内会場で実施 |

| 参加費 | 無料 |

登壇者紹介

杉谷昌彦

ミテモ株式会社

シニアディレクター

立命館大学 デザイン科学研究センター 客員研究員、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 修士1年、知識創造プリンシプルコンソーシアム プログラム開発メンバー

大手精密機器メーカーで法人営業・海外商品企画・新規事業開発に従事。現職や研究機関で、デザイン思考を活用した事業開発や人材育成プログラムを数多く設計・実施。現在はデザイン科学研究センターにて「デザイン態度の習得方法」を、慶應義塾大学大学院では「大手製造業R&D部門の繁忙なミドルマネジメントにおけるダイナミックケイパビリティ向上」をテーマに研究を進めている。そこでの研究を本業にて社会実装する支援を行なっている。理論と実務の双方から、組織が変化に適応し、新たな価値を生み出すための人材開発と場づくりに取り組んでいる。